| 類型/等級 | 症狀表現 | 治療建議 |

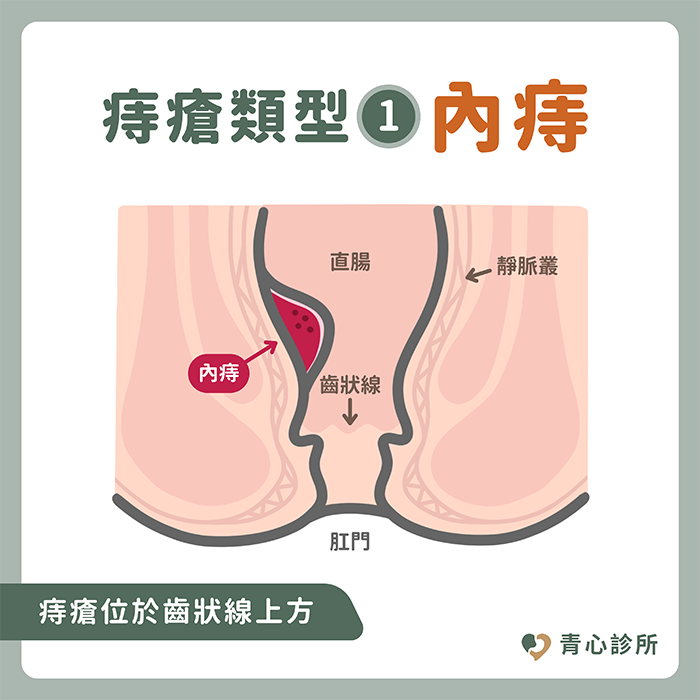

| 內痔瘡 I 級 | - 無痛性便血(鮮紅色)- 無脫垂- 肛門偶有瘙癢或黏液刺激感 | 保守治療為主:‧ 高纖飲食+水分攝取‧ 坐浴、藥膏、痔瘡栓劑‧ 調整排便習慣與作息 |

| 內痔瘡 II 級 | - 排便時脫垂但可自行縮回- 出血次數變多- 有異物感、不適感 | 微創門診處置:‧ 橡皮筋結紮術(健保給付)‧ 注射硬化療法 藥物輔助、持續改善排便習慣 |

| 內痔瘡 III 級 | - 排便或站立時脫垂,需手動回推- 出血與異物感增加,偶有灼熱感或搔癢 | 微創痔瘡手術建議:‧ PPH吻合器手術‧ HAL動脈結紮術‧ LHP雷射痔瘡手術 若症狀單一,可嘗試結紮治療 |

| 內痔瘡 IV 級 | - 長時間脫垂、無法自行縮回- 合併腫脹、分泌物、出血與皮膚刺激 | 傳統痔瘡切除手術:‧ 同時處理脫垂與增生黏膜 或可考慮 LHP 雷射整形手術(視病況而定) |

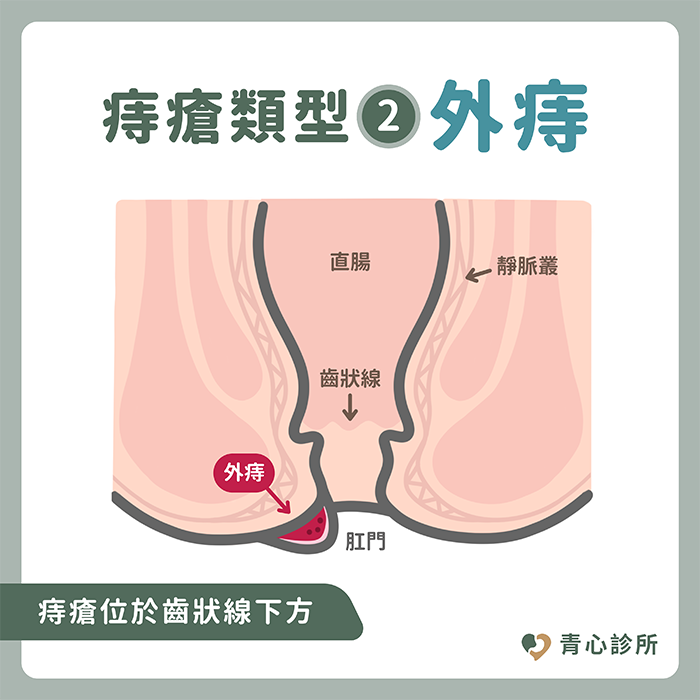

| 外痔瘡(含血栓型) | - 肛門口摸到腫塊- 疼痛明顯、坐立不適- 血栓型外痔會突起發紫且劇痛 | 初期保守治療:‧ 痔瘡軟膏、坐浴、止痛藥 症狀劇烈者可行:‧ 血栓切開引流‧ 外痔瘡切除手術 |

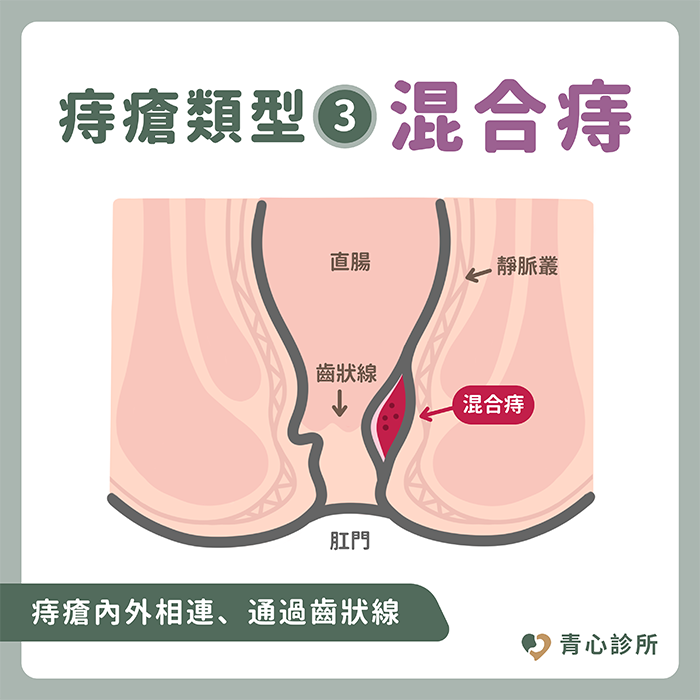

| 混合痔瘡(內+外) | - 同時有內痔脫垂與外痔腫塊- 常見出血、疼痛、異物感並存- 清潔困難 | 綜合性手術治療:‧ 傳統痔瘡切除術(完整處理內外病灶)‧ 或採 LHP 雷射手術一次處理雙區 輕微者可分階段保守療法(難根治) |

排便出血

持續超過一週

痔瘡反覆腫脹

或脫垂

肛門疼痛或

異物感影響生活

外痔合併血栓、

紅腫熱痛無法改善

痔瘡常見問題Q&A

病患常見擔心:

這些方法能有效改善第一至第二級內痔、部分外痔的不適。若保守治療後仍反覆發作,醫師會再評估是否適合進行痔瘡結紮術或微創手術。

這類手術多屬門診日間手術,當天返家、恢復快。詳細